ニュースで耳にする機会が多くなった「デジタル庁」は、2021年9月に創設予定の組織で、デジタル化を通して行政の効率化や住民サービス向上などの業務を担います。マイナンバー制度とも密接な関係を持つデジタル庁について、設立の背景や仕事内容、今後のスケジュールなどを詳しく解説します。

こんなかたにおすすめ

✓デジタル庁の目的について知りたい方

✓デジタル庁って結局いつから始動するの?と疑問を持っている方

✓デジタル庁の仕事について知りたい方

この記事でわかること

✓デジタル庁の目的や仕事について

✓デジタル庁の組織について

✓デジタル庁の今後の見通しについて

デジタル庁とは

デジタル庁創設決定までの背景

デジタル庁は、菅義偉内閣が国のデジタル化を推進するために設置するとしている新しい行政機関です。平井デジタル改革相が中心となり、2021年9月の発足を目指しています。

日本ではこれまで、デジタル庁創設が決まる以前から、国内行政サービスのデジタル化を進めてきました。

2001年の「e-Japan戦略」以降、政府はデジタルインフラの整備やIT改革を打ち出し続けてきました。

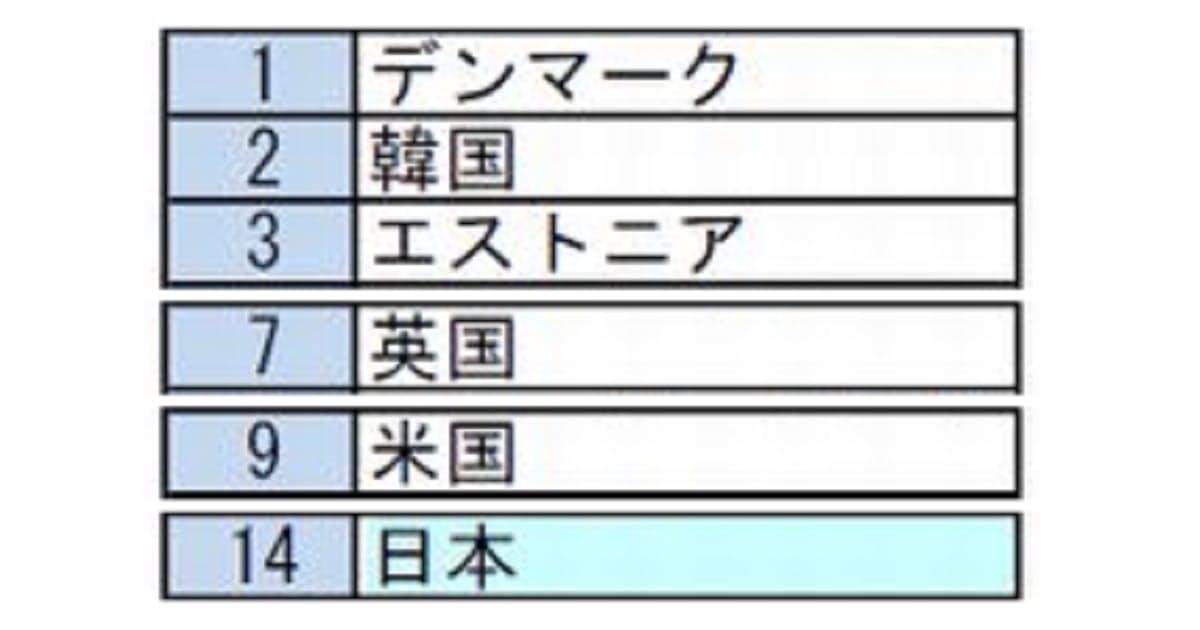

しかし、これらの取り組みは目標を達成したとは言えず、2020年に発表された国際連合の「世界電子政府ランキング」において日本は14位に留まっています。

このような課題がある中、デジタル化を通じて国民生活を向上させるために様々な仕事を担う組織がデジタル庁です。

デジタル庁の目的

デジタル庁の目的は、日本社会のデジタル化を推進することです。

デジタル庁は、これまで複数の省庁にまたがって行われてきたマイナンバー施策などのデジタル化に関する業務をまとめ、国のデジタル化を主導する役割を担います。

各省庁の縦割りをなくし、デジタル化に関して強力なリーダーシップを発揮するのがデジタル庁なのです。

デジタル庁の仕事

デジタル庁では主に以下のような仕事を担います。

この中で、特に私たち国民に直接影響がある仕事について詳しく見ていきましょう。

国民の生活に身近な「マイナンバーカード」

デジタル庁の仕事の中で、一番私たちに身近な話題はマイナンバー制度の整備やマイナンバーカードの普及でしょう。

2021年1月現在の全国の人口に対するマイナンバーカード交付枚数率は全国で25.2%となっており、デジタル庁主導のもとさらなる普及活動が行われると予想されます。

政府は令和4年度までにほとんどの国民がマイナンバーカードを保有している状態を目指しており、行政手続をオンライン上で一気通貫(ワンストップ)で行うことができるように準備を進める方針です。

このように、デジタル庁はマイナンバー関連の仕事を通して、行政手続きのデジタル化、国民サービスの向上などを目指します。

国や自治体のシステム整備もデジタル庁が担う

国や自治体が導入しているITシステムを統一することもデジタル庁の業務です。

これまで、自治体では税金や年金など住民の大切な情報を扱うシステムがバラバラに導入されてきました。

自治体ごとに別々のシステムが導入されていると、システムの発注や維持管理、制度改正による改修対応などは各自治体が負担せざるを得ず、自治体の人的・財政的な負担が課題となっていました。

そこで、デジタル庁はこれらのシステムを統一し、省庁間や自治体間でスムーズに情報の受け渡しができるように環境を整備する業務を担います。

デジタル庁のこれから

デジタル庁は2021年9月に発足する見通しです。内閣官房では、デジタル庁の発足に向けた人材募集を2021年1月4日からスタートさせました(すでに募集終了)。

今回は、政府の情報システムの企画や整備を行うプロジェクト担当や民間人材のリクルーターなどを合計30人以上募集しました。

また、2020年12月に公表された内閣人事局「令和3年度機構・定員等の審査結果」によると、定員393人、非常勤職員と合わせて500人程度で立ち上げるとされています。

今後も日本のデジタル化を担うデジタル庁の動きに注目していきましょう。